الجيش الإسرائيلي لقي مقاومة قوية من جانب المستوطنين اليهود الذين أجبروا على مغادرة مستوطنة ياميت في سيناء في أبريل/نيسان عام 1982.

سيناء كانت وستظل ذات أهمية استراتيجية لإسرائيل وحلما لن تعوّضه- وثائق بريطانية

عــــامـر سـلــطان

سُئل العسكري والسياسي الإسرائيلي الراحل موشيه ديان ذات مرة عن قاعدة شرم الشيخ البحرية، التي أنشأتها إسرائيل في شبه جزيرة سيناء بعد احتلالها في حرب يونيو/ حزيران عام 1967 ، فقال إنها أهم من السلام مع مصر .

في النهاية، لم يُجدِ اعتراض ديان نفعا، وانسحبت إسرائيل من سيناء كلها، على مراحل، انتهت يوم 25 أبريل/نيسان عام 1982.

لكن شبه الجزيرة الاستراتيجية لن تفارق خيال الإسرائيليين، كما تكشف وثائق بريطانية.

تقول الوثائق إن الإسرائيليين لن يجدوا العوض عن سيناء التي هي "حلم" يراودهم.

وفي تقرير بمناسبة الاستعدادات لإعادة العريش، كبرى مدن سيناء، إلى مصر يوم 25 مايو/أيار عام 1979، قالت السفارة البريطانية في تل أبيب إن "أهمية سيناء لإسرائيل كانت، وتظل، استراتيجية".

"خنق إسرائيل"

خلص التقرير إلى أن سيناء بالنسبة للإسرائيليين "تعني أشياء كثيرة". وأضاف أنها "ساحة قتال ضار، غير أنها في أوقات أخرى ملعب مترامي الأطراف لجيش الدفاع الإسرائيلي، وحلم سياحي وذخيرة طبيعية ومشروع تجريبي زراعي. وهي أيضا نقطة التقاء تجمع البدو بالجمال. وفوق كل هذا هي امتداد لحدود إسرائيل الضيقة يوفر متنفسا روحيا من ضغوط الحياة".

كانت صحراء النقب ، جنوبي إسرائيل، هي البديل الوحيد أمام الجيش الإسرائيلي المنسحب من سيناء. وقدرت التقارير البريطانية تكلفة نقل القواعد والمنشآت العسكرية من سيناء إلى النقب بنحو مليار دولار أمريكي في عام 1979 وحده. ووصفت التقارير هذا التكلفة بأنها "عبء ثقيل".

وحسب المعلومات البريطانية، كان على الجيش الإسرائيلي أن "ينشىء حوالى 50 معسكرا جديدا في النقب، وطرقا جديدة طولها 695 كيلو مترا، ويعيد تعبيد طرق قائمة بطول 225 كيلومترا، ويمد أنابيب مياه بطول 700 كيلومتر وكابلات عالية الإجهاد بطول 1000كيلومتر، ونقل قرابة 90 مليون متر مكعب من التربة لبناء بنية تحتية جديدة في المنطقة".

غير أن تقييم البريطانيين حينها هو أن صحراء النقب "لن تكون أبدا بديلا" لسيناء.

تلك الخلاصة عن أهمية سيناء لإسرائيل استندت على فيض من المعلومات على ما حدث في الجزيرة منذ الاحتلال.

فيما يتعلق بالجانب الأمني لهذه الأهمية، قال تقرير السفارة إن إسرائيل "بررت احتلالها شبه الجزيرة بحرمان العدو من استغلالها في الهجوم عليها، أو خنق وصول إسرائيل إلى البحر الأحمر".وهذا ما يفسر، وفق التقرير، سلوك إسرائيل، مباشرة، بعد احتلال جيشها الجزيرة. وقال "أول تأثير للاستيلاء عام 1967 هو تدفق الدبابات والمركبات والرجال الإسرائيليين بأعداد تفوق بكثير عدد القوات المصرية التي حلوا محلها". وأضاف أن سيناء كلها "أصبحت ساحة تدريب عسكري".

إسرائيل هدمت كل شيء في المستوطنات في سيناء قبل إعادتها إلى مصر.

وفي إشارة إلى دراية تفصيلية بما يدور في سيناء، قال كاتب التقرير "نادرا ما يوجد واد أو منطقة من الهضبة الصحراوية لا تتقاطع فيها مسارات الدبابات أو تنتشر فيها فوارغ القذائف وأنواع الحطام العسكري الأخرى".

تبلغ مساحة سيناء نحو 61 ألف كيلومتر مربع، تمثل قرابة 6 في المئة من مساحة مصر الإجمالي، وهي امتدادها في القارة الآسيوية. وتعادل ما يقرب من ربع مساحة إسرائيل.

وبعد توقيع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 ، بدأ الإسرائيليون الانسحاب، على مراحل، من شبه جزيرة سيناء. وتمت المرحلة الأولى ، بالانسحاب من العريش، ونُفذت المرحلة الأخيرة يوم 26 أبريل/نيسان عام 1982. وبات هذا اليوم عيدا وطنيا في مصر.

ماذا فعل الإسرائيليون في سيناء؟

تقول المعلومات البريطانية إن وصول الجيش الإسرائيلي "أحدث بشكل طبيعي تأثيرا ملحوظا على حياة سكان سيناء". وزاد عدد سكان سيناء "من 70 ألف نسمة عام 1967 إلى 90 ألف نسمة، بزيادة 28 في المئة".

وحسب المعلومات نفسها، فإن هذه الزيادة شملت مناطق السواحل أو الداخل على حد سواء، وهو ما رآه البريطانيون "حقيقة تعكس بلا شك الرخاء المتزايد الذي أصاب تقريبا كل سكان سيناء خلال هذه الفترة"، أي فترة الاحتلال.

اهتم البريطانيون أيضا بتتبع علاقة إسرائيل بالبدو سكان سيناء . ورأوا أنه نظرا لأن هؤلاء هم وحدهم القادرون على العيش في مناطق سيناء الداخلية الصحراوية، فإن الإسرائيليين "أولوا أهمية للحفاظ على علاقات ودية معهم". ولأهمية المنطقة، قررت إسرائيل أن "الحصول على أصدقاء أفضل من الحصول على أعداء فيها".

ورصد البريطاني أن الكثير من الإسرائيليين "لديهم رؤية رومانسية للبدو وشجعوا على توجه يتسم بالكرم تجاههم". فهؤلاء البدو "هم الوحيدون من بين عرب الأراضي المحتلة، ليس بينهم وبين إسرائيل أي نزاع بشأن الأرض أو الوضع الوطني". وهذا ربما يكون، وفق التقرير البريطاني "تفسيرا حقيقيا لهذه الظاهرة".

إسرائيل كانت تخطط للبقاء للأبد في سيناء، فأنشأت مزارع عمل فيها مستوطنوها إلى جانب بدو سيناء

لم يكن هذا هو نهج الجيش الإسرائيلي فقط، فقد شاركته فيه أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وفق التقرير البريطاني، فإن شين بيت، جهاز الأمن العام الإسرائيلي"وجد أيضا أسبابا جيدة لتشجيع مشروعات الرعاية المعيشية لبدو سيناء، خاصة توفير إمدادات المياه للتجمعات المعزولة، لتشجيعهم على البقاء في المناطق الداخلية بدل الهجرة إلى المستوطنات الساحلية".

وانتهى تقييم البريطاني إلى أنه "يبدو أن البدو قبلوا هذا".

بعد حرب 1967 ، انسحب الجيش المصري إلى الضفة الأخرى من قناة السويس بينما حشد الإسرائيليون قواتهم على الضفة المقابلة، وبنوا خط بارليف في محاولة لمنع الجيش المصري من التفكير في العبور واسترداد سيناء. وظل هذا الوضع قائما حتى حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973 .

وأحدث هذا الوضع تغييرات ملحوظة، وفق تقارير البريطانيين، في حياة سكان سيناء.

وتحدث عدد من هذه التقاريرعن تغييرات اقتصادية طالت حياة سكان سيناء فور بدء الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في أحد هذه التقارير أن "التغيير (الاقتصادي) الأكبر بالنسبة لبدو سيناء جاء خلال شهور بعد حرب 1967 مع احتشاد الجيشين على ضفتي قناة السويس ".

وقال إن السفر عبر القناة "أصبح صعبا لدرجة أن أشغالهم (سكان سيناء) التقليدية من التهريب خاصة تهريب الأسلحة والحشيش، باتت مستحيلة تقريبا". وأدى هذا إلى "انخفاض في دخل الكثير من البدو الرحل، وفرض تغييرا في طريقة حياتهم، ما شجع على عادات أكثر كسلا وعدم ترحال".

وهنا، جاء دور المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وفق ما تشير التقارير. فقد "أتاح وجود الجيش الإسرائيلي، في الوقت نفسه، في سيناء آفاقا جديدة للعمل، سواء في الأشغال التقليدية مثل قص الأثر والإرشاد والعمالة غير الماهرة مثل الحراسة والنظافة وغيرهما".

وفي عام 1970، أنشأت إسرائيل طريقا ساحليا ربط ميناء ومدينة إيلات (المعروفة أيضا بأ م الرشراش ( على ساحل خليج العقبة بمدينة شرم الشيخ.

يقول البريطانيون إنه بهذا "تحولت قرى بدوية صغيرة على طول الساحل إلى مراكز سياحية رئيسية"، وبذلك "حدث تغيير أكبر (في حياة الناس) مع وصول السياحة الإسرائيلية الهائلة".

"عقيدة بيغن: إلا رفح"

وبينما كان النقاش يستعر في إسرائيل بشأن الانسحاب الكامل من سيناء، طرح بعض الساسة الإسرائيليين، وأيدهم مناحيم بيغن رئيس الوزراء في ذلك الوقت، مبدأ استثناء رفح من أي اتفاق والاحتفاظ بها كاملة.

ولهذا لقيت رفح، الواقعة على حدود مصر وقطاع غزة الفلسطيني، اهتماما بريطانيا في ظل تركيز إسرائيل الأمني عليها. وقدَّرت السفارة البريطانية أن أهمية المنطقة "زادت بشكل خاص بعد حرب 1973".

وأشارت إلى أنه "منذ عام 1967، وبخاصة بعد عام 1973، كان جزء من الحكمة السياسية الشائعة في إسرائيل يقول إنه لا ينبغى أبدا إعادة رفح وجوارها إلى مصر لأنه يجب عزل قطاع غزة ومنعه من أن يصبح مرة أخرى خنجرا موجها إلى قلب إسرائيل".

ينضاف إلى هذا أن إسرائيل أنشات في رفح بعض المستوطنات الريفية ومستوطنة ياميت الحضرية التي كان يسكنها 1500 مستوطن يهودي.

وخلص البريطانيون إلى أن "تخلي الإسرائيليين عنها هو القرار الأصعب"، مقارنة بمناطق سيناء الأخرى.

غير أن إصرار مصر، في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، على استعادة سيناء كلها جعل بيغن يعدل عما وصفه تقرير السفارة البريطانية بأنه "عقيدة"، تتصل بوضع رفح.

وتحدث التقرير عن ضغوط مورست على بيغن بين شهري يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول عام 1978، وبعد "شهور من التملص"، وافق في كامب ديفيد على أن يرد إلى مصر كل سيناء بما فيها المستوطنات المدنية ومطارات رفح.

غير أن السفارة البريطانية ألقت الضوء على تغييرات أحدثها الإسرائيليون جعلتها تؤكد أنه عندما تعود رفح إلى السيادة المصرية "لن تكون أبدا كما كانت عليه قبل عام 1967، أي منطقة شبه صحراوية يسكنها البدو ويزرعونها في فترات متقطعة".

فبعد الاحتلال أزيل، كما تقول معلومات السفارة، 12 ألف بدوي من الذين اعتادوا العيش في رفح، سواء كملاك أو مجرد سكان للأراضي، قسرا من مساحة تبلغ حوالى نصف مليون دونم (5 آلاف كيلو متر)، وأعيد توطين بعضهم في الجنوب.

مناحيم بيغن، رئيس وزراء إسرائيل الراحل (يسار الصورة) حاول إقناع الرئيس المصري الراحل أنور السادات (في الوسط) وخَلَفَهُ الرئيس الراحل حسني مبارك، بالسماح لإسرائيل بالبقاء في رفح لكنهما أصرا على استرداد سيناء كلها.

وقالت إن 1600 شخص من هؤلاء "نقلوا إلى مستوطنتين زراعيتين تجريبيتين تداران بأسلوب مماثل لإسلوب إدارة المستوطنات الجماعية الإسرائيلية في المنطقة".

وأضافت أن "معظم البدو، الذين لم يُوطنوا ظلوا يتلقون حصصا تموينية مؤقتة، أتيحت للعاطلين، وحالتهم بائسة تقريبا"، مشيرة إلى أنه "ليس هناك مؤشر على احتمال أن تتحسن حالتهم تحت الإدارة المصرية: إذ خسروا أرضهم، في غياب العمل، ولم يعد البدو يملكون وسائل إعالة أنفسهم".

في المقابل، كانت المستوطنتان الزراعيتان التجريبيتان ناجحتين نسبيا: الأولى هي الماسورة، التي يعيش فيها 600 بدوي، والثانية داهانيا، وتؤوي 1000 بدوي، أثبتتا أن البدو قادرون على التكيف مع المتطلبات الزراعية الحديثة وعلى إنتاج محاصيل زراعية بجودة تكفي لتصديرها، في خلال عام أو عامين من بدء التشغيل"، حسب تقرير السفارة البريطانية.

"صدمة إسرائيلية" و "وعد أمريكي"

وفي عام 1982 الذي استكمل فيه الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، أجرى السفير البريطاني في إسرائيل سير باتريك هاملتون موبرلي نقاشات مع الساسة الإسرائيليين، الذين أبلغوه بأن "رد سيناء إلى مصر تجربة صادمة لإسرائيل كلها".

وقال موبرلي، في تقرير عن الوضع العام في إسرائيل حينها، إن الإسرائيليين "يتركون حقول النفط والمطارات، والرحابة المريحة في فضاءات سيناء الخالية التي تمتعت بها إسرائيل على مدار 15 عاما".

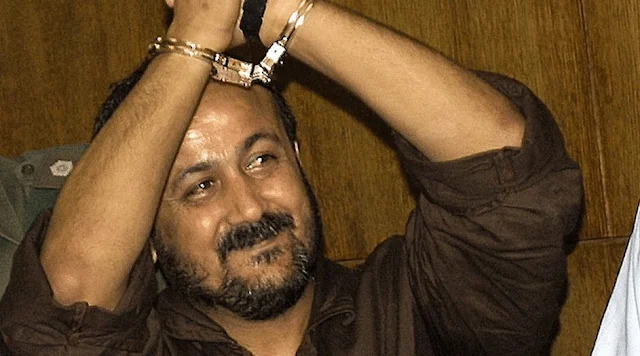

ووفق تقييم السفير، فإن تخلي الإسرائيليين لأول مرة عن مستوطنات يهودية مثل ياميت "سبب للإسرائيليين الصدمة الأكبر".

كان لهذه "الصدمة" سبب اقتصادي حيوي. فحسب التقديرات البريطانية، حينها، فإن حقوق النفط في خليج السويس "أثبتت أهميتها الاقتصادية لإسرائيل، إذ توفر لها ما بين 20 في المئة إلى 30 في المئة من إجمالي احتياجاتها النفطية".

وهنا، يكشف تقرير السفير أن فاتورة "الخسائر" الإسرائيلية الناتجة عن التخلى عن حقوق النفط قد "قدمت مباشرة إلى الرئيس الأمريكي الذي استجاب لها دون أي تردد".

وتمثلت الاستجابة في "تعهد جديد من الإدارة الأمريكية بأن تكون الولايات المتحدة هي مزود إسرائيل بالنفط كملجأ أخير لمدة 15 سنة. وفي الوقت نفسه، تتحمل واشنطن، عبر معونات اقتصادية إضافية "دفع التكاليف الإضافية التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي لشراء النفط الذي لم تعد إسرائيل قادرة على استخراجه من سيناء".

في السياق نفسه، أشار التقرير إلى أهمية معاهدة السلام مع مصر في تهدئة مخاوف الإسرائيليين الاقتصادية من نتائج الا نسحاب من سيناء.

وقال إن "العنصر الجديد في معاهدة السلام هو أن المصريين سوف يأخذون على عاتقهم، وإن كان بكلمات فضفاضة، تزويد إسرائيل بالبترول المصري بأسعار السوق".

وتوقع كاتب التقرير أن "يراقب الإسرائيليون بحرص ما إذا كان الوفاء بهذا التعهد سوف يستمر أم لا في حال، أو بالأحرى عندما، تتدهور العلاقات السياسية بين إسرائيل ومصر، لأي سبب".

واعتبر أن هذا "سيكون اختبارا مثيرا للاهتمام لعملية التطبيع".

بعد عامين من استعادة مصر سيناء، أكد تقرير عسكري بريطاني أن سيناء ظلت تشغل حيزا كبيرا في التفكير الدفاعي في إسرائيل.

وفي تقرير كتبه عام 1986 عن "الدولة وتفكيرها الدفاعي"، وصف الملحق الدفاعي والبحري والجوي في السفارة البريطانية إسرائيل بأنها "دولة تحت السلاح، لا يسمح لها برفاهية أخذ فترات توقف دورية لمراجعة عقيدتها الأمنية".

وأشار إلى أن معاهدة السلام مع مصر "نزعت بشكل فعال سلاح شبه جزيرة سيناء"، وأنه "لو اختارت مصر مهاجمة سيناء، سوف يتعين على قواتها استخدام ثلاثة محاور لوجستية عابرة 80 ميلا من صحراء سيناء، وهي منطقة مكشوفة بلا مراكز لوجستية متقدمة ولا شبكات دفاع جوي أو تحصينات دفاعية".

ونتيجة لذلك "فلا يمكن إ كمال العملية بسرعة تكفي لتحقيق مفاجأة توقع خسائر غير مقبولة في مواجهة التفوق الجوي الإسرائيلي المرجح فوق شرقي سيناء".

وانتهى إلى أنه "طالما أمكن تحقيق هذا التفوق، فإن مصر لن تكون تهديدا ملحا لإسرائيل".

Read more

.jpg )

.jpg)

.jpg)

.jpg)